Le saviez-vous ?

Dans cette rubrique, créée fin janvier 2025, nous publions périodiquement des textes, rédigés par nos adhérents, qui valorisent l’histoire, le patrimoine et des personnages, de notre belle région des Pays de la Loire. Si vous souhaitez y contribuer, n’hésitez pas à nous écrire via la rubrique « contact ».

———-&&&&———

Château d’Apremont (Vendée)

Entre roches blanches et panaches noirs, le rêve inachevé

Dominant la vallée de la Vie depuis son promontoire, le château d’Apremont fait partie de ces lieux qu’on croit connaître… jusqu’à ce qu’on s’y aventure. À première vue : une cour d’honneur bien sage, un logis Renaissance bien coiffé, deux tours fièrement restaurées. Mais dès qu’on passe le porche, le décor bascule. Car ici, tout est affaire de demi-mesure, d’ambition freinée, de splendeur saccagée. Le château d’Apremont, c’est un rêve de grandeur qui s’est fracassé sur les aléas de l’Histoire.

1525. La bataille de Pavie fait rage. Au beau milieu des combats face à l’armée de Charles Quint, le jeune Philippe Chabot de Brion se bat aux côtés de son ami d’enfance, le roi François 1er. C’est un désastre. Les deux hommes sont faits prisonniers. Philippe négocie la libération du roi et en échange, celui-ci le nomme amiral. Mais de cet échec retentissant, Philippe ne garde pas que des mauvais souvenirs. En contemplant les palais, les châteaux et les jardins de l’Italie renaissante, il se met à rêver de futur pour la vieille demeure défensive qu’il a reçue pour héritage.

De retour à Apremont, sur cet éperon rocheux qui domine une petite vallée, Philippe s’attelle à éblouir les visiteurs. Entre les deux tours médiévales munies de meurtrières, il fait construire un splendide corps de logis Renaissance et y intègre des colonnes, des sculptures antiques, des chapiteaux ioniques, tout ce qui est au goût du jour.

Et Philippe a le sens de la mise en scène. Ses amis ne doivent pas arriver, cheminant depuis la vallée, et apprivoiser la belle demeure au fur et à mesure qu’ils avancent. Que nenni !

Les visiteurs arrivent de Saint Gilles Croix de Vie par bateau. Lorsqu’ils débarquent au pied du piton rocheux, ils enfourchent leurs chevaux, et grimpent lentement la vingtaine de mètres de tunnel creusé sous la roche et qui va les mener, d’un seul coup sortant de l’ombre, directement devant la façade éclairée par la pleine lumière du jour.

Cette “voûte cavalière”, qu’on peut voir encore, est unique en France.

Il ne subsiste plus grand chose de la magnificence du château, mais ce qui subsiste suffit à faire rêver : On devine les fêtes, les messes en latin, les banquets sous tentures. Puis les silences. Car Apremont, comme tant de châteaux, a connu les longues attentes. Vendu, abandonné, pillé. En 1733, parce qu’il coûte trop cher à entretenir, son propriétaire le vend pierre par pierre, pour une somme dérisoire. Une partie des matériaux sera affectée à la construction du pont de Pirmil, à Nantes. Dans les ruines on a logé des prisonniers, des vaches, peut-être même quelques contrebandiers.

Aujourd’hui, on peut visiter ce qui reste de la splendeur de Philippe Chabot, et profiter, l’été, des animations organisées par la ville.

Le village organise, l’été, des visites et des animations

Sources :

Inventaire général du patrimoine culturel, Région Pays de la Loire

François Lebrun, Châteaux oubliés du Poitou, 1998

https://www.tourisme-vie-et-boulogne.fr/chateau-apremont/chateau/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_d%27Apremont_(Vend%C3%A9e)

———-&&&&———

Garcie Ferrande : le Vendéen qui cartographia les mers avant tout le monde

Au numéro 49 de la rue Torterue de Saint Gilles Croix de Vie, une plaque commémore la vie en ce lieu de Garcie Ferrande.

En 1930, la municipalité de Saint Gilles Croix de Vie fait apposer une plaque commémorative sur la maison où mourut Garcie Ferrande

Né en 1441 à Saint Gilles de l’union d’une native et d’un fils de famille juive exilée d’Espagne, ce navigateur cartographe sut croiser les savoirs des marins vendéens transmis oralement, et la démarche scientifique et pédagogique de la communauté paternelle.

Sur le chemin de la Renaissance, Garcie Ferrande pose une pierre fondamentale pour la navigation occidentale : après avoir navigué sur les côtes françaises, anglaises, des Flandres et d’Allemagne et jusqu’en Scandinavie, il écrit le premier traité d’hydrographie européen.

Vers 1483, il rédige un manuscrit unique : « Le Grand Routtier de la Mer ». Ce texte – quelque part entre le jargon du marin et la science du géographe – se révèle être l’un des premiers traités nautiques en français. Il s’adresse à son neveu, Imbert, et servira aux pilotes, aux capitaines, aux aventuriers du commerce maritime.

On y trouve des instructions précises sur les routes, les caps, les mouillages, la déclinaison magnétique, les vents dominants, les profondeurs, dans cette langue qui aujourd’hui nous semble si poétique :

« Tu feras route d’ouest-nord-ouest, en tenant cinq lieues du cap, jusques à ce que tu voyes l’isle qui est petite et fort basse, et là ancreras en douze brasses, fond de sable et vase. »

L’ouvrage couvre toute la façade atlantique, de la mer du Nord jusqu’au détroit de Gibraltar, en passant par les îles britanniques. Garcie Ferrande ne dessine pas encore des cartes au sens moderne, mais il produit un texte-cartographie : chaque phrase guide le marin comme une ligne sur une carte mentale.

Ce qui fait sa nouveauté ? Il démocratise le savoir nautique. Il donne des repères pratiques, utilisables par tous les marins, et pas seulement les érudits. Il synthétise l’expérience collective des navigateurs plutôt que de reproduire les autorités classiques.

Sources :

https://association-vie-vendee.org/pierre-garcie-dit-ferrande-le-grand-routier-de-la-mer/

https://www.lessablesdolonne.com/le-blog/l-oeil-sablais/416-pierre-garcie-routier-de-la-mer.html

Pour acheter l’ouvrage :

https://pur-editions.fr/product/6467/le-grand-routier-de-pierre-garcie-dit-ferrande

———-&&&&———

LA NAISSANCE D’UNE RÉGION FRANCAISE : LES PAYS DE LA LOIRE (partie 1 – publiée le 31 mars 2025)

La révolution française de 1789 a supprimé les provinces du royaume de France de l’Ancien Régime.

Elle a mis en place une administration du pays par 83 départements en 1790.

Les départements sont directement administrés par le pouvoir central.

A la fin du 19ème, début du 20ème siècle, sous la IIIème république, est apparue la nécessité de développer la puissance économique de la France mise à mal par les guerres contre l’Allemagne (1870 – 1914) Le géographe Paul Vidal de la Blache, en 1910, proposa la création de 17 régions délimitées à partir des zones d’influence de dix-sept grandes villes régionales, véritables « chevilles ouvrières » de ces régions.

Un autre géographe, Henri Hauser, a contribué à la réflexion sur cet objectif de développement économique du pays via les régions et collaboré avec le ministre du commerce, Etienne Clémentel, au sortir de la première guerre mondiale.

L’ouvrage d’Henri Hauser, « les régions économiques » (1) en 1918 est un précieux témoin de la démarche qui a conduit à la définition de ces régions, dont les grands principes perdurent aujourd’hui.

Dans la préface de l’ouvrage de Henri Hauser (1), le ministre Clémentel défini les objectifs :

– Au sortir de la première guerre mondiale, livrer la bataille économique en s’inspirant de l’organisation de l’Allemagne.

– Développer la puissance productrice en organisant, en France, des « régions économiques »

– S’appuyer sur la loi du 9 avril 1898 permettant la collaboration entre chambres de commerce

Ces objectifs définis, Henri Hauser fait un état de la situation du pays :

– Le département est un cadre vieilli.

– Avec l’accélération des moyens de transport, la découverte du télégraphe et du téléphone, le département est devenu ridiculement petit.

– Les excès de la centralisation : dans les faits, on assiste à une disparition des villes les moins dynamiques, une croissance des petites capitales provinciales, face à une administration centralisée, bureaucratique, paperassière.

Henri Hauser évalue, ensuite, les différentes approches possibles de la constitution des régions économiques, qu’il nomme « régionalisme » (1)

« Sous ce même mot, on entend et on confond des tendances très différentes et parfois divergentes.»

– Le régionalisme artistique et littéraire

« On sent assez vite que son action économique, sans être nulle, est assez limitée. Ce n’est pas le régionalisme économique »

– Le provincialisme

« D’autres régionalistes…rêvent de restaurer un passé mort. Ils veulent recréer les anciennes provinces, et, si possible, y relever les anciennes institutions…De ce que la Bretagne constituait autrefois une entité géographique très étendue, sous forme de duché souverain d’abord, puis plus tard, sous forme de pays d’Etats, il ne s’ensuit pas du tout que nous ayons le devoir de faire une seule région avec tous les départements qui sont sortis de « l’ancienne province de Bretagne », ou qui représentent l’ancien duché. Il se peut que des problèmes nouveaux, celui de la Basse-Loire par exemple, se posent aujourd’hui et nous amènent à reconnaître l’existence d’une région nantaise, dans laquelle des éléments bretons prendront place au côté d’éléments angevins, manceaux, tourangeaux, région dans laquelle ne peut entrer le reste de la Bretagne.

Nous ne faisons pas de l’archéologie politique, mais de la géographie économique vivante. Nous aimons les musées régionaux, mais la région ne doit pas être un musée.

Cette conception « provincialiste » de la région pourrait, si elle venait à triompher, entraîner des conséquences très dangereuses. Elle aurait pour effet de maintenir chaque région dans une sorte d’isolement farouche et hargneux à l’égard des régions voisines. Elle favoriserait l’esprit provincial dans le pire sens du mot.

Cette tentative de restauration du passé dissimule mal, d’ailleurs, l’idée de défaire systématiquement, pièce à pièce, l’oeuvre de la Révolution»

(1)- Henri Hauser – Les régions économiques – 1918 – Grasset

———-&&&&———

LA NAISSANCE D’UNE RÉGION FRANCAISE : LES PAYS DE LA LOIRE (partie 2 – publiée le 20 avril 2025)

Qu’est-ce qu’une région économique selon Henri Hauser ?

« …la région économique est la même chose que la région naturelle. » (1)

Comment naissent les régions économiques françaises ?

« Prenons par exemple le couple Nantes-Saint-Nazaire.

Derrière lui s’enfonce vers l’est, vers l’Europe centrale, cette belle voie d’eau que nous avons malheureusement laissée envahir par les sables, La Loire. Sur la Loire débouche le cours de la Maine, vrai tronc fluvial dont les rameaux s’appellent la Mayenne, la Sarthe, le Loir…

Supposez la Loire redevenue navigable, accessible aux grands chalands, au moins jusqu’à Tours ; supposez que des travaux de canalisation permettent de remonter ces affluents, de les relier aux rivières voisines. Dès lors, Nantes cesse d’être un port exclusivement maritime pour devenir un lieu d’échange entre l’Atlantique et une vaste région que nous appellerons la région nantaise. Dans l’estuaire Nantes-Saint-Nazaire, comme dans la Meuse à Rotterdam, les navires de mer déchargent leur cargaison, directement dans les chalands de rivière. Par ces chalands, descendent les produits lourds ou encombrants minerais de Segré, ardoises de Trélazé, marbre de Sablé, bois de mine et même les produits agricoles de l’Anjou; dans le port même, à pleine eau, des appareils flottants vident ces chalands pour en déverser le contenu dans le flan des cargos qui partent pour l’Angleterre. La question qui domine toute les autres dans la région nantaise, c’est la question de la Loire navigable. La région nantaise, c’est l’arrière-pays du port de Nantes-Saint-Nazaire »

La Loire est toujours ensablées mais, dans sa vallée et suivant son cours, d’autres moyens de transport s’y sont substitués : rail, routes, autoroutes.

La loi de 1898

La loi du 9 avril 1898, article 18 :

« Les chambres de commerce peuvent correspondre directement entre elles, avec les chambres consultatives des arts et manufactures et les administrations publiques de leur circonscription, pour toutes les questions relatives aux intérêts commerciaux et industriels du pays. Elles peuvent provoquer par l’entremise de leurs présidents, une entente sur les objets entrant dans leurs attributions et intéressant à la fois leurs circonscriptions respectives. »

Dans son analyse et selon ses critères, Henri Hauser considère que la région nantaise fait partie

des (1) « régions actuellement constituées »

« La région nantaise, nous l’avons dit, est dessinée par la géographie économique : c’est la région

de la Basse-Loire et de ses affluents. A l’entrée de l’estuaire, le groupe Nantes-Saint-Nazaire ; en

amont Angers, Saumur, Tours ; sur les affluents de rive droite, longuement navigables, le Mans et

Laval ; à gauche Cholet et, plus au sud encore, la Roche-sur-Yon, parce que les charbons

vendéens seront, comme le fer angevin, absorbés par l’industrie nantaise.

Deux points douteux seulement : Laval, qui cherche à s’ouvrir des voies navigables vers la côte

Nord, est sollicitée de se relier au bloc breton. Inversement Lorient, dont les chantiers de

construction navale sont en rapport avec ceux de l’estuaire de la Loire, se demande s’il ne va pas

s’orienter vers Nantes.

Sous ces réserves, la région de Rennes grouperait Saint-Brieuc, Quimper, Brest, futur port

transatlantique, Morlaix, Saint-Malo, Fougères, Lorient. Elle aurait pour mission la mise en valeur de

cette terre bretonne, si bien dotée de richesses agricoles et minérales et jusqu’à présent si

négligée. »

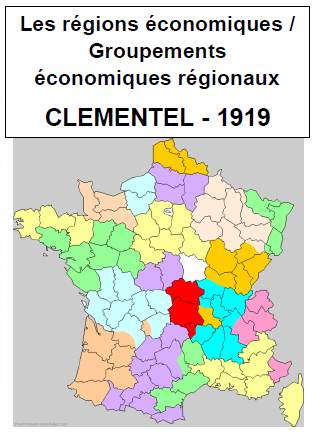

Ces réflexions furent tranchées par des arrêtés des 5 et 12 avril 1919 et en sortit une carte des

« groupements économiques régionaux » dites « régions Clémentel »

(1)- Henri Hauser – Les régions économiques – 1918 – Grasset

Le 28 septembre 1938 est paru un décret relatif à l’organisation des régions économiques :

« Les régions économiques prévues par l’article 18 de la loi du 9 avril 1898 modifiée portent désormais la dénomination de « Chambres régionales de commerce et d’industrie ». Cette appellation se substitue de plein droit à celle de « Région économique » et de « Comité régional » dans tous les textes en vigueur relatifs aux chambres de commerce et d’industrie. »

Leurs circonscriptions sont fixées ainsi qu’il suit :

DENOMINATION CIRCONSCRIPTIONS :

Bretagne : Rennes, Brest, Fougères, Lorient, Morlaix, Quimper, Saint Brieux, Saint-Malo.

Pays-de-la-Loire : Nantes, Angers, Cholet, Laval, La Roche-sur-Yon, Le Mans, Saint-Nazaire, Saumur.

Les Régions économiques / Chambres régionales de commerce et d’industrie du grand ouest définies en 1938 correspondent strictement aux territoires actuels des régions Bretagne et Pays de La Loire.

Par rapport aux « régions Clémentel », la chambre de commerce de Lorient (Morbihan) intègre la circonscription « Bretagne » et la chambre de commerce de Tours (Indre et Loire) intègre celle de la circonscription « Centre »

Pour la première fois, en 1938, apparaît le nom « Pays de la Loire »

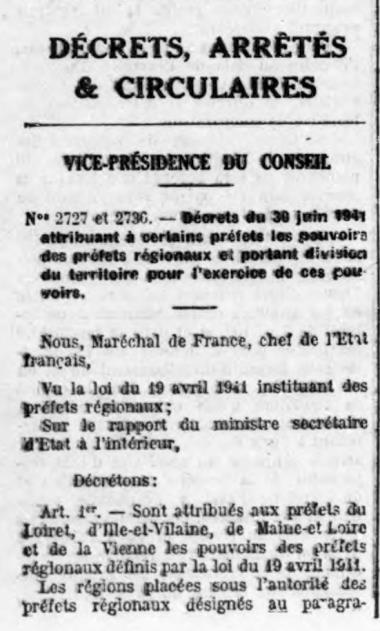

Pétain – Décret du 30 juin 1941

Par le décret du 30 juin 1941, le Maréchal Pétain crée les « Préfets régionaux ».

La région d’Angers comprend les départements de Maine et Loire, Loire-Inférieure, Mayenne, Sarthe, Indre et Loire.

Ce territoire correspond à celui d’une région militaire allemande dont le centre de commandement était à

Angers.

Par rapport à la région Pays de la Loire, définie par le décret du 28 septembre 1938, et de sa composition actuelle, on trouve :

– en plus, le département d’Indre et Loire qui fait partie de la Région Centre (décret du 28

septembre 1938 et aujourd’hui)

– en moins, la Vendée, qui est, par le décret du 30 juin 1941, rattachée à la région de Poitiers

Les régions définis par le décret du 30 juin 1941 du Maréchal Pétain, ne correspondent pas aux limites des régions du décret du décret du 28 septembre 1938, ni des régions actuelles.

Aux préfets régionaux désignés par le décret Pétain du 30 novembre 1941, succèdent, à la Libération, des

Commissaires de la République. Cette mesure sera levée en mars 1946. Les départements redeviennent

sous administration directe du pouvoir central.

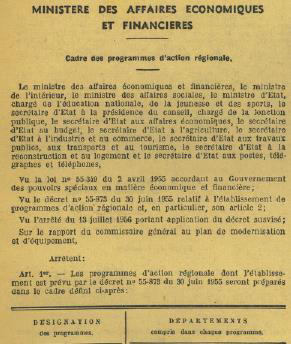

Le décret du 28 novembre 1956 définit le cadre du programme d’action régionale.

Désignation des programmes et des départements compris dans chaque programme

La loi du 5 juillet 1972 confère aux régions le statut d’établissement public

Elles se voient confier le développement économique régional, la participation à l’élaboration et à

l’exécution du plan, la réalisation d’équipements d’intérêt régional.

Le préfet de région assure l’exécutif de l’établissement public.

La composition des régions est inchangée par rapport à celle des décrets de 1938 et de 1956.

Par les réformes de la décentralisation de 1982-2003 :

> La région devient une collectivité territoriale à part entière, dotée d’un conseil élu au suffrage

universel.

> La constitution dispose que l’organisation du pays est décentralisée.

> La composition des régions est inchangée par rapport à celle des décrets de 1938 et de 1956.

La réforme de 2014 -2015 instaure des « grandes régions » par fusions de régions existantes.

Pour ce qui les concerne, les régions Bretagne et Pays de la Loire restent inchangées par rapport aux

décrets de 1938 et de 1956.

CONCLUSION :

Ce n’est pas Pétain qui a séparé la Loire-Atlantique de la Bretagne.

Cette séparation est le résultat d’un processus qui a débuté au début de la révolution française et a progressivement abouti à une organisation régionale plus en phase avec les réalités du moment et mieux à même de réaliser l’objectif principal des régions, le développement économique.

Cet objectif reste aujourd’hui la mission principale des Régions françaises.

Il faut d’ailleurs noter que cette conclusion « ce n’est pas Pétain qui a séparé la Loire-Atlantique de la Bretagne » est partagée par des bretons, comme en témoigne l’article de Philippe Argouarch du 27 avril 2023 publié par l’Agence Bretagne Presse (ABP)

Sa propre conclusion est explicite «La région « Pays de la Loire » a donc été créée par la 4e République le 28 novembre 1956 »

Dont acte.

———-&&&&———

LES MAUGES, DYNAMISME ET RÉSILIENCE DANS LES PAYS DE LA LOIRE ( publié le 17 mars 2025)

Cholet, le Musée du Textile et de la Mode

Aux confins sud-ouest du département du Maine et Loire, le petit pays des Mauges possède une riche histoire qui remonte à l’époque gallo-romaine. Située au sud-ouest du département de Maine-et-Loire, c’est une région historique de l’ancienne province d’Anjou. Délimitées par la Loire au nord, le Layon à l’est, la Sèvre Nantaise et la Moine à l’ouest, elles englobent des communes telles que Cholet, Beaupréau-en-Mauges et Chemillé-en-Anjou. Ce territoire, marqué par un paysage de bocage, traversé par de nombreuses rivières, a vu se développer des activités agricoles et artisanales au fil des siècles.

Dès le XVe siècle, les champs bleus du lin fleurissent dans les Mauges afin d’alimenter le marché de la toile dont on a besoin pour les vêtements et les voiles des navires. L’industrie textile de Cholet et ses alentours, déjà, va s’appuyer sur un savoir-faire agricole et artisanal reconnu.

Puis la Révolution passa sur le territoire comme une furie. Alors que la population des Mauges n’était pas spécialement ravie de la décision de faire prêter serment les prêtres à la Constitution civile du clergé de 1790, les réformes administratives et la centralisation du pouvoir ont été perçues comme une volonté de contrôler les traditions et l’autonomie relative de la région. La levée de 300 000 hommes pour les armées révolutionnaires décrétée en 1793 met le feu aux poudres. En réaction, le pouvoir envoie les colonnes infernales qui sèment la mort et la terreur.

On a coutume de dire que, peut-être, le pays des Mauges renaissantes de ses cendres a conservé un fort sentiment de défiance envers l’Etat, et que les familles préfèrent compter sur leurs propres forces, sur la confiance dans la valeur travail et la solidarité. On ne sait pas si c’est une légende, mais le résultat est là.

Au cours du XIXe, des petites manufactures familiales se développent, notamment autour du textile dont on maîtrise bien la fabrication. Elles reposent sur des ressources agricoles abondantes, une main d’œuvre déjà qualifiée et une forte expansion démographique, à la fois locale et immigrante.

En 1879, les premiers ateliers de fabrication de “savates” naissent à Saint-Macaire-en-Mauges, notamment l’entreprise Doizy, future Macairoise. Cette industrie s’est ensuite diffusée sur l’ensemble des Mauges, avec 69 ateliers ou usines de chaussures recensés entre la seconde moitié du XIXᵉ et le XXᵉ siècle dans la région de Moine-et-Sèvre. Dans les années 1950, jusqu’à 420 usines employant environ 16 000 personnes dans les Mauges et les territoires voisins s’activent dans le bocage. On a peine à le réaliser aujourd’hui, voire à le conceptualiser, mais à l’époque les petits patrons recrutaient les ouvriers directement dans les fermes. Et, dans les années 1950 ou 60, travailler à l’usine a, pour beaucoup, représenté un réel progrès social : on quittait un monde de travail physique éprouvant, où l’on ne comptait pas ses heures, sans vacances ni jours fériés, sans réelle visibilité quant à la rémunération. Et quelle fierté ! La France entière a connu, par exemple, les chaussures Eram de Saint Pierre Montlimart.

Le rayonnement industriel des Mauges s’est amplifié au XXe siècle, avec le développement d’entreprises innovantes et diversifiées : Thalès, Michelin, Mulliez, Nicoll… Depuis les années 1970, les délocalisations massives, puis la fermeture d’Eram, de Michelin, ont durement frappé la région.

Toutefois, les Mauges résistent. Elles sont devenues un pôle d’attraction pour les industries de pointe, telles que l’électronique (groupe électronique Lacroix de Beaupréau), les techniques traditionnelles (les Ateliers Perrault, à Mauges sur Loire, ont participé à la réfection de la charpente de Notre Dame de Paris) la mécanique (STIF, à Saint Georges sur Loire, entrée en bourse en 2023), et les énergies renouvelables (parcs éoliens). Ce dynamisme économique a permis de renforcer l’attractivité des Mauges, tant sur le plan national qu’international, faisant de cette région un acteur clé dans le paysage industriel français.

Aujourd’hui, les Mauges continuent d’évoluer en s’appuyant sur un tissu économique riche et varié, tout en préservant son patrimoine culturel et naturel, et se positionne comme un territoire d’avenir au sein des Pays de la Loire.

Pour une immersion dans ce patrimoine artisanal et industriel, vous pouvez visiter les petits musées qui offrent des parcours passionnants :

- Le musée du Textile et de la Mode, à Cholet, avec démonstration de métiers à tisser et un jardin de plantes à fibres et tinctoriales

- Le musée des métiers de la Chaussures, à Saint André de la Marche (saboterie et cordonnerie, cuir et peausserie, collections de chaussures)

https://www.ot-cholet.fr/sites-visites/musee-des-metiers-de-la-chaussure-sevremoine.html

- Pour aller plus loin : https://gertrude.paysdelaloire.fr/dossier/IA49010609

———-&&&&———

ENTRE GÉOGRAPHIE ET HISTOIRE EN PAYS DE LA LOIRE ( partie 2 publiée le 24 février 2025)

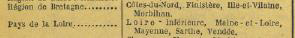

Prairie industrielle du Bas-Chantenay ( extrait de Nantes Patrimonia)

Dès la période romaine, en -56 on trouve des traces de construction romaine; au XIV siècle des chantiers existaient au pied du château de Nantes.

Au XVIIIème siècle et au XIXème siècle se développent de nombreux chantiers navals à Nantes et Chantenay sur Loire, commune alors indépendante: Chantier Dubigeon en 1760 à Chantenay d’où sortira le Belém de la cale Dubigeon (dans les Chantiers de l’Esclain aujourd’hui). À la fin du XVIIIème siècle, Nantes et Chantenay sont le 1er centre de construction de navires marchands. Jusqu’à 2000 salariés y ont

travaillé.

En parallèle se développent:

-a) les raffineries de sucre de canne venant des Antilles en lien avec le CommerceTriangulaire (raffinerie Say en 1812, l’usine Beghin-Say de Chantenay fermera en 1968).

-b) les conserveries: la 1ère ouvre en 1820 Quai des Salorges, avec la famille Colin;

ce sont des conserves de sardines mais aussi de légumes comme les petits pois et

les carottes de Chantenay (Cassegrain), de viande… Ces conserves évitent le scorbut à bord des navires.

Cette filière permet le développement de production de boîtes de conserves en fer blanc.

En 1842 il y avait 5 manufactures de conserves, 24 en 1853, 150 en 1880.Parmi elles:

Amieux, Cassegrain, Saupiquet. Elles emploieront jusqu’à 4000 salariés en 1900.

-c) les biscuiteries (de bis=2 fois cuits pour une meilleure conservation à bord des

bateaux: On est loin alors des friandises); on peut faire remonter l’origine des biscuits aux Égyptiens

de l’Antiquité.

La BN date de 1896 et surtout 1897.

Pour toutes ces activités liées au commerce, aux échanges, Nantes et surtout Chantenay

ont besoin de main d’œuvre bon marché que les industriels font venir de Bretagne.

Chantenay prend ainsi le surnom de « Chantenay terre d’immigrés bretons », on est loin de

Nantes en Bretagne.

———-&&&&———

ENTRE GÉOGRAPHIE ET HISTOIRE EN PAYS DE LA LOIRE ( partie 1 publiée le 17 février 2025)

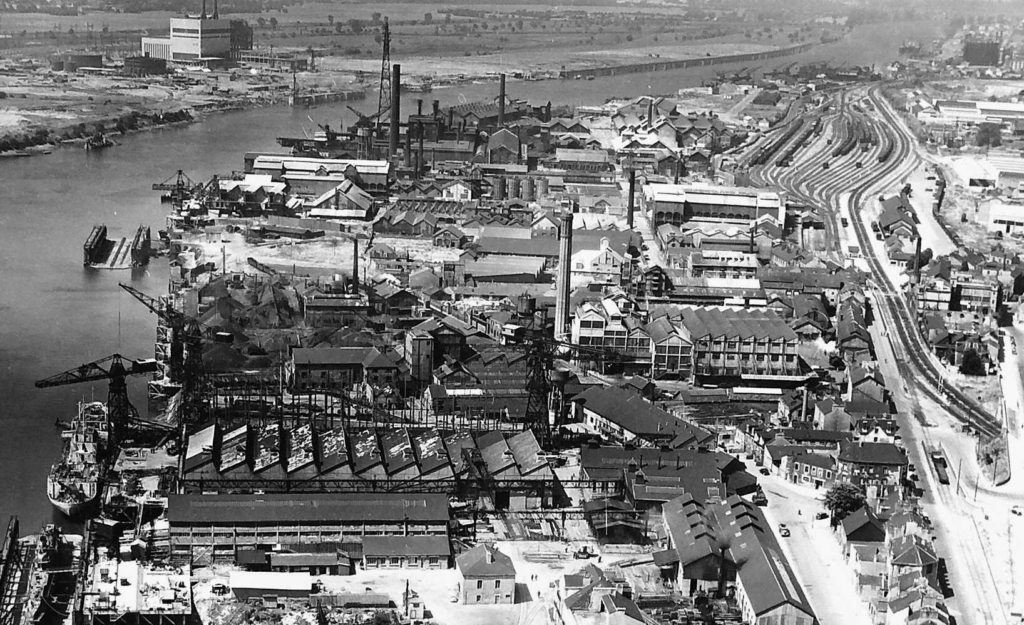

Nantes a vu le jour dans une situation de fond d’estuaire, un lieu de transbordement des marchandises entre les circulations :

a) de voie maritime vers la voie fluviale de la Loire et réciproquement; Angleterre, Hollande, Anjou, mer Baltique et sa guilde hanséatique de marchands, Guérande, plus tard l’Afrique et les Antilles étaient les principales destinations;

b) de voie maritime vers une croisée de voies terrestres:

– voie nord sud: au nord, vers les Flandres et au-delà vers la Baltique;

-au sud vers l’Espagne et les denrées nouvelles des Amériques.

-voie est ouest: à l’ouest, vers l’Anjou puis Lugdunum (Lyon)

Et au-delà vers les villes italiennes et l’Orient;

– l’est vers Guérande.

Le commerce a toujours fait partie des vocations nantaises.

Les marins d’alors allaient chercher l’étain en Angleterre, le sel de

Guérande, les vins de Loire, les draps de Flandres, les épices d’Orient,

les soieries, la canne à sucre, les ardoises en Anjou, les pierres de tuffeau en Touraine….

Cela dura surtout jusqu’au XIXème siècle.

Aux XVIIème et XVIIIème siècles de nombreux Irlandais fuyant la misère, vinrent s’installer sur les bords de Loire.

Le Quai de la Fosse prit alors le surnom de Quai des Irlandais; ceux- ci francisent leurs noms: Sir White devient Monsieur Leblanc, Sir Wood devient Monsieur Lesbois…

De même de nombreux négociants Espagnols (D’Espinos, Harouys…) au XVIème, puis Hollandais (Deubroucq, Vanberkem…) aux XVIIème viennent faire commerce de poissons séchés de la Baltique, d’alcools, de vins, de sel… d’où le nom de la Place de la Petite Hollande.

———-&&&&———

LES VIKINGS EN PAYS DE LA LOIRE ( publié le 2 février 2025)

Mystère à Brem sur Mer, Vendée (85)

Quiconque monte un jour tout en haut du promontoire de l’église Saint Nicolas de Brem peut, en plissant les yeux, imaginer le monde du XIe : la façade de l’édifice, avec ses sculptures, vives et colorées ; une motte féodale en bois, rurale et solide ; des maisons de torchis et de paille, et la fumée des foyers ; des hommes et des femmes occupés, des cochons et des poules qui courent. Dans la vallée, les jardins et les champs verdoyants actuels se fondent au noir, et un port apparaît. Et dans ce port, peut-être, un vieux drakkar immergé…

Longtemps, la façade de Saint Nicolas de Brem est restée une énigme. Une femme qui tient ses tresses, un homme sa moustache, un dragon sans ailes, un loup… Bien des explications ont été tentées : les représentations des péchés, de la Bible, des Saints, du zodiaque, de la symbolique alchimique. De l’iconographie romane traditionnelle à la recherche de la pierre philosophale, rien n’est vraiment clair ni convaincant.

Récemment, un instituteur, Alain Chevallier, compare ces images sculptées à des représentations issues de la mythologie scandinave. Et, étonnamment, on y reconnaît la déesse Freya, le loup Freyr, le dragon Lindworm dépourvu d’ailes. On sait aussi que Saint Nicolas a probablement superposé la figure d’Odin, par la christianisation qui s’est efforcée, pour s’imposer, d’agréger les croyances païennes en scandinavie.

Il est donc possible qu’à Brem sur mer se soient installés des vikings, qui n’étaient pas seulement des guerriers sanguinaires, mais aussi des marchands, et qu’ils y aient laissé un peu de leur mythes.

Afin de tester cette hypothèse, l’auteur de ces lignes a tendu un piège à son gendre suédois et l’a emmené sur place sans lui dire quoi que ce soit. Joakim a immédiatement reconnu tout son panthéon scandinave, en nommant les personnages par leur nom. Étonnant !

Pour voir l’église et le promontoire de l’ancienne motte féodale, Brem sur mer est situé à équidistance (16 km) entre Saint Gilles Croix de Vie au nord et les Sables d’Olonne au sud.

Le Trésor de Brem, Alain Chevalier, 2018

Les Vikings de Brem, Michel Rolland, 2024